|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|||||||

Famine... Casuelle, provisoire, morts en nombre variable. |

|

||||

|

La famine est casuelle, ses critères sont élémentaux. Nourriture zéro. Risques mortels cent pour cent, si la famine dure trop longtemps. Nombre d’humains frappés très variable selon les guerres ou les calamités. L’extrême pauvreté est, selon les lieux, permanente ou résurgente. On peut donc la chiffrer, comme fait la Banque Mondiale selon ses propre critères. On l’appelait misère. C’était la condition des pauvres de la Bible ou des gueux au Moyen Âge. Et la pauvreté tout court, qu’est-elle ? En 2005, pour un Bengali pauvre — pas extrêmement pauvre, mais simplement pauvre — le Français pauvre paraît riche et même très riche. Le commentaire ici saute à l’esprit et va nous poursuivre de paragraphe en paragraphe ; la pauvreté est hors comparaison, et même hors critères. Mais quelle est l’opinion du Français pauvre ? S’il compare son revenu au salaire du président de L’Oréal, ou de Vivendi Universal, ou de Microsoft, il se voit misérable, mais là on n’est même plus hors comparaison, on est hors planète. Fermons le télescope, reprenons nos simples lunettes ! Que pense de sa pauvreté le Français pauvre, donc ? C’est selon son impression, généralement imprégnée des discours, journaux et (plus rarement) sermons du moment, tous plus ou moins démagogiques, experts à mettre en scène les progrès que leur parti génère quand il gouverne et les injustices que l’autre parti inflige quand il gouverne à son tour. En pays riche, le pauvre fatal — celui que produit le parti opposé — est créé dans les discours comme au cinéma la victime fatale, le demi-vivant incolore reconnaissable dès les premières images. Ainsi, au fond de l’inconscient de masse gît le pauvre, maintenu là pour les « dossiers » comme l’inévitable épave coquillarte et algueuse pour les albums de photos sous-marines. Sans les pauvres quel discours électoral, quel sermon chrétien ? Résultat, le pauvre étant, en pays riches, un article des boutiques politiques, religieuses et médiatiques, la pauvreté n’est pas facile à définir. Des responsables politiques et religieux plus sérieux ne voient quand même pas les choses aussi bas, c’est vrai, même s’ils s’inquiètent plus de l’ordre public que du malheur, si difficile à mesurer, de ceux qui se disent pauvres et qui ne sont pas forcément les vrais pauvres. Mais pourquoi, me direz-vous, n’évoquer que les politiques, les religieux et les journaux comme observateurs des pauvres ? Je réponds : En connaissez-vous beaucoup d’autres ? Ah si ! Il y a la Banque Mondiale (on y viendra).

|

|||

OÙ commence la pauvretÉ, oÙ finit-elle ?

|

Suis-je pauvre avec 250, 500, 750, 1000, 1250 €/mois ? Avec moins ? Avec plus ? N’est-ce bien qu’un mal matériel, d’ailleurs ? Et si la pauvreté avait plus de métaphysique que de vide dans le portefeuille ? Si par là elle était un mal d’une sorte très particulière ? Les déguenillés des favelas étant tellement plus joyeux que les enfants riches en uniforme d’institutions chic, la souffrance de la pauvreté peut paraître plus argumentatrice que douloureuse. C’est clair, on s’égare aussi longtemps qu’on ramène la pauvreté au seul problème de trop d’argent ou pas assez d’argent. Elle n’est pas métaphysique, mais elle a sa métaphysique. Comment parler de pauvreté dans un petit trimestriel sans être schématique ? Le style presse, déjà réducteur par nature, risque d’être trompeur sur ce sujet complexe. Et si l’on étend le regard jusqu’aux aspects moraux, philosophiques, spirituels, la difficulté est encore plus grande, parce que sous cet angle, comme sous l’angle économique, peu de sujets sociaux ont produit autant de subjectivité. Cette subjectivité a fait de la pauvreté une zone mentale où les clichés dominent, où la logique fonctionne mal, où donc ce que ne ressent pas le lecteur lui paraît faux. Malgré tout, le sujet présente assez de points obscurs pour qu’on y jette un peu de lumière. La famine, pauvreté ultime, devait être citée, mais sa nature occasionnelle l’écarte du sujet. Sa solution, du reste, est surtout affaire de logistique, laquelle appliquée à la pauvreté tout court, surtout à l’extrême pauvreté, n’a étrangement donné que peu de résultats : Des populations extrêmement pauvres ont reçu des secours conséquents pendant des périodes conséquentes sans que leur extrême pauvreté ne disparaisse. L’extrême pauvreté semble être à la pauvreté ce que la maladie grave, parfois mortelle, est à la fragilité humaine. La pauvreté tout court semblant appartenir à cette fragilité même, on verra que la seule solution est que l’homme prenne force. Spirituellement. L’homme semble pleurer sur sa pauvreté économique, ou sur ce qu’il considère comme telle, autant qu’il pleure depuis des millénaires sur le manque d’amour des autres à son égard. Qu’il commence lui-même à aimer les autres ! Tout changera. Mais voyons d’abord l’aspect matériel du sujet.

|

|||

La pauvretÉ comme un fleuve varie mais a une vie irrÉmÉdiable et relative tout À la fois. |

Selon la saison elle déborde et inonde ou n’est plus qu’un lit de basses eaux ou un lit à sec, mais elle réapparaît tôt ou tard entre ses rives. D’un autre côté, la richesse est comme un canal creusé de main d’homme. Seulement plein tant qu’il est entretenu et sert à quelque chose — C’est un aspect des choses rarement perçu : la richesse n’existe que si elle a une raison d’être, comme moteur de l’entreprise, par exemple —. Mais un jour ou l’autre le canal se comble, puis disparaît. La pauvreté, elle, a varié, s’est déplacée, mais n’a jamais disparu. Notre monde occidental a ses pauvres, difficiles à définir, parce que dans l’ensemble notre monde occidental est riche. Riche depuis peu de temps : environ deux siècles, grâce à son industrie, vous savez, celle des profiteurs — Mais qu’est-ce qui a pu pousser des petites gens qui étaient, semble-t-il, heureux avant que n’existe l’industrie, à se laisser exploiter et appauvrir par les profiteurs ? Je ne défends pas ces derniers, je me pose seulement une question dont je n’ai jamais trouvé la réponse dans les livres des économistes —. Des canaux de la richesse, aujourd’hui en eau et bien dragués, assècheront un jour ou l’autre. Certains économistes prévoient qu’à l’intérieur de l’Europe ce n’est pas la richesse de l’Ouest qui se généralisera vers l’Est, mais la pauvreté de l’Est qui peu à peu se diluera dans cette richesse et de Varsovie à Lisbonne uniformisera une certaine pauvreté, au moins une certaine gêne, une moindre abondance. Surtout quand l’industrie asiatique tournera à plein régime et nous réduira à vivre plus ou moins parcimonieusement, ce qui nous donnera l’impression d’être pauvres. Il y a de pires scénarios économiques, mais passons !

|

|||

PauvretÉ, l'Éternel retour. RÔle considÉrable de la subjectivitÉ. |

L’homme retourne toujours tôt ou tard à la pauvreté. Ce problème réflexe vient aux lèvres comme une peur réflexe, parce que nous avons actuellement beaucoup et que notre peur de perdre est proportionnelle à l’abondance. Nous sommes donc incapables de répondre rationnellement à la question : Quand sommes-nous riches et quand sommes-nous pauvres ? Riches et pauvres par rapport à quoi ? Quantitativement, la pauvreté est relative aux biens dont une biomasse humaine peut disposer à tel moment et à tel endroit ; cette relativité qu’aucune équation ne peut chiffrer, sinon dans une région étroitement limitée — et alors ce n’est plus relativité, mais seulement l’équation économique de la région en question —, rend tout critère impossible à dresser. Sauf l’extrême pauvreté, la pauvreté est sans conteste un état proportionnel à l’idée qu’on s’en fait et qui varie selon qu’on regarde loin ou près, avec jalousie ou non, etc. La subjectivité ici joue un rôle considérable, on l’a vu. Les moins pauvres se sentent riches et passent pour riches dans un secteur pauvre ; les moins riches se sentent pauvres et passent pour pauvres dans un secteur riche. Une meilleure question serait peut-être : De quoi des humains souffrent ou ne souffrent pas d’être privés, d’abord ici, et puis là, et ensuite là-bas ? Mais la réponse n’est pas plus facile. On court donc encore après la définition de la pauvreté.

|

|||

LibÉraux ou tyrans, les politiques unanimes : Il faut abattre la pauvretÉ. |

Autrefois, les riches et les puissants — sauf quelques « saints » (Martin, officier romain partageant son manteau ; Louis IX, roi nourrissant les gueux de sa main, etc.) — passaient pour ouvertement dédaigneux des pauvres, mais on peut se demander si ce n’était pas qu’un cliché populaire. De nos jours, en tout cas, la pauvreté, surtout l’extrême pauvreté, est une des rares questions sociales sur lesquelles des politiques sérieux de gauche comme de droite, certains tyrans même, sont d’accord : Il faut éliminer ce mal. Comme déjà dit, le moteur de cette unanimité est généralement d’ordre pratique : La peur des désordres et des incapacités qu’engendre la grande pauvreté, qui affaiblissent ou déstabilisent une nation, bien plus que la compassion devant le malheur, que ni les économistes ni les sociologues ne savent mesurer. Malgré cette unanimité, la pauvreté, surtout sa forme extrême, se déplace, mais ne recule pas vraiment. Elle résiste dans quantité de pays ou régions comme en Chine septentrionale ; elle s’aggrave et s’étend même dramatiquement en Afrique noire, où l’époque coloniale en vient à être évoquée comme un paradis perdu.

|

|||

|

Statistique d’économistes. Les critères d’évaluation varient très sensiblement : Un pauvre a-t-il une télévision ou une radio ? Si oui, de quel type ? Une voiture, un deux-roues ? Si oui, de quel âge ? Mange-t-il de la viande ? Si oui, une fois par semaine ou une fois par mois ? Le chiffre final est malgré tout à peu près le même chez tous les économistes : 5 milliards de pauvres — L’extrême pauvreté, par contre, s’évalue à partir de critères très précis, mais aussi arbitraires, bien qu’avec des risques d’erreur moindres, puisqu’ici on approche la valeur zéro —. L’économiste voyant la pauvreté sous l’angle strictement matériel, son objectivité serait totale, selon le rationaliste. C’est — qui ne le sait ? — avec des yeux d’animal que le rationaliste voit l’homme, lequel et sa pauvreté avec lui sont loin d’être objectivement faits de seuls éléments matériels. Mais bon ! Si une grande pensée moderne a vu la condition humaine sous son angle total : corps, esprit et âme (Rév d’Arès 17/7), où l’a-t-on lue ou entendue ? Dans La Révélation d’Arès. Tout le monde ne l’a pas lue, loin de là. Aussi ce qui nous reste d’intelligence (Rév 32/5) nous dicte-t-il de partir de l’économie, puisque c’est elle qui, pour le moment, parle de pauvreté en mots clairs pour la masse. La pauvreté est donc, pour l’homme commun, définie par l’économie, mais l’économie n’est jamais qu’un des multiples sujets qui, additionnés, constituent l’anthropologie générale. Autrement dit, la connaissance de la pauvreté sous tous ses aspects participe de la connaissance fondamentale de la vie et des ressources terrestres, parce que quelque 80 % de l’humanité vit pauvre selon les critères des économistes riches. 80 % ! Ce chiffre vous cloue sur place, mais l’homme réfléchi regrette vite qu’il soit impossible d’entendre aussi les économistes pauvres. Impossible. Lit-on jamais des dépêches scientifiques de Tananarive, Quito ou Delhi ? Toute connaissance sérieuse semble venir de Washington, Paris ou Berlin. C’est l’information occidentale, partout relayée, qui fixe au monde la connaissance. Celle-ci, même scientifique (l’économie est une science), est adaptée au public occidental, d’où elle part, de sorte que la connaissance de la pauvreté et de la richesse de la planète, imposée partout, rappelle un peu la connaissance de l’Histoire que recevaient aux temps coloniaux les Congolais ou Vietnamiens récitant : « Nos ancêtres les Gaulois… ». Dans l’exposition de « qui est pauvre et qui est riche » on devine un délayage psychologique fait pour que les lecteurs et auditeurs des pays riches ne se sentent ni trop satisfaits ni trop honteux et ceux des pays pauvres ni trop consternés ni trop perplexes. Le bon dosage des facteurs de satisfaction et des facteurs d’émoi est pour les dispensateurs de nouvelles scientifiques plus important que la vérité scientifique crue, laquelle de toute façon montrera toujours assez tôt que la notion de pauvreté est encore largement conventionnelle. Si l’information « 1,3 milliard de riches et 5 milliards de pauvres » ne revient pas régulièrement en gros titres dans les journaux, c’est parce que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Le sens estil : « La pauvreté, tout compte fait, est la normale humaine » ?. Le sens estil : « Distribuons entre les 6,3 milliards d’humains sur terre la richesse de 1,3 milliard d’entre eux et tout le monde sera pauvre ! » ? Tout au plus, un petit peu moins pauvre. À moins qu’on ne décide alors de déclarer riche toute la planète. On perçoit combien le problème est sensible, au fond. Dans les journaux l’économiste est peu cité. Populairement vu comme un intellectuel qui aligne des chiffres, pas vraiment humain en somme, il est le dernier dont l’homme de la rue attendrait une solution de la pauvreté. Pourtant, certains économistes ont sans bruit résolu des problèmes locaux graves. C’est par exemple un pur économiste — et professeur pour réfrigérer un peu plus le portrait —, qui en 1986 en Bolivie maîtrisa une terrible inflation, source de pauvreté galopante, que les politiques et autres agents sociaux n’avaient pu freiner. Il stabilisa la monnaie et sauva le pays d’une éprouvante pauvreté. Son nom : Jeffrey Sachs, mais qui le connaît ? Dans les journaux le politique est beaucoup mieux vu, grand pourvoyeur de dépêches et superbe menteur quand il le faut, même si pour combattre la pauvreté il ne fait guère mieux et ferait même plutôt moins. C’est l’humanitaire, généralement disponible pour les interviewers, l’enfant chéri des journaux, le héro, l’annie-cordy de l’émotion populaire face au malheur, même si les humanitaires n’ont pas davantage résolu le problème de la pauvreté.

|

|||

Entre pauvretÉ simple et extrÊme pauvretÉ s'ouvre un Éventail de pauvretÉs plus ou moins dures

|

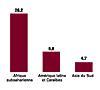

Entre pauvreté simple et extrême pauvreté s’ouvre un éventail de pauvretés plus ou moins dures — ou plus ou moins douces —, dont les causes forment un tel enchevêtrement — pêle mêle géographiques, historiques, religieuses, politiques, administratives, monétaires, etc. — que les media en rendent rarement compte sous un jour logique. Ils préfèrent le développement mélodramatique, qui se vend bien. Ceci explique que l’homme commun voie le problème de façon élémentaire. Pour lui, le plus souvent, les hommes sont pauvres parce qu’exploités par les riches, les multinationales, les colonialistes, les patrons, etc. L’homme commun, à plus forte raison, n’a pas conscience des déficiences de la créativité économique coupables de maintes formes de pauvreté. L’homme commun ne se préoccupe pas davantage des statistiques, de celles des économistes déjà cités, ou d’autres comme celles de la Banque Mondiale. Statistiques intéressantes, même si elles aussi sont discutables. La Banque Mondiale distingue sur la planète trois degrés de pauvreté : La « pauvreté relative ou proportionnelle », celle de ceux qui ont la nourriture, le vêtement, l’abri et une médecine minimum, mais qui manquent de tout ce qui autour d’eux ou ailleurs dans le monde est d’une propriété ou d’un usage allant de soi comme un peu d’espace, des rechanges vestimentaires, des gourmandises, la radio, le vélo, le téléphone, etc. La « pauvreté moyenne ou modérée », celle de ceux qui vivent avec plus de 1$ (O,8€) mais moins de 2$ (1,6€) par jour. Bizarre ce qualificatif « moyenne ou modérée » ! À Paris vivre avec moins de 1,6€/jour, c’est la misère noire ; à Tirana, Albanie, c’est déjà moins dramatique ; à Lambaréné au Gabon, c’est tout à fait correct. L’extrême pauvreté, celle d’un individu vivant avec moins de 1$ (0,8€) par jour. Ici aussi la schématisation surprend : Si je vis avec 1,02 €/jour je ne suis que moyennement pauvre, mais avec O,79 €/jour, je suis extrêmement pauvre. On peut aussi se demander pourquoi la Banque Mondiale a établi ces critères en termes de monnaie plutôt qu’en termes de besoins minima (textiles, soins médicaux, aliments, etc.). Le pouvoir d’achat de 1$ est très variable d’un point à un autre de la planète. En 2005, la Banque Mondiale estime à 1,1 milliard les humains qui souffrent d’extrême pauvreté en Asie et en Afrique, avec quelques foyers d’extrême pauvreté stationnaire en Amérique Latine. En 1981 il y avait 1,6 milliard d’extrêmement pauvres dans le monde. Le chiffre a régressé de 500 millions en 25 ans, mais reste lourd. En Asie de l’Est la pauvreté a reculé de 58% de la population en 1981 à 15% en 2001. En Asie du Sud elle a reculé de 52% de la population en 1981 à 31% en 2001. En Afrique noire, inversement, l’extrême pauvreté s’est aggravée. Même si actuellement le désordre et la violence en Afrique rendent le nombre des extrêmement pauvres inchiffrable, on est sûr d’une forte aggravation. La Banque Mondiale évalue — en dehors des régions de famine — à 16 millions les humains qui mourront cette année d’extrême pauvreté dans des régions où la nourriture et les soins médicaux de base (quinine pour le paludisme, etc.) ne manquent pas pour qui a les moyens de se les procurer. En Afrique les facteurs aggravants de l’extrême pauvreté sont surtout le sida et la guerre.

|

|||

|

Depuis le 11 septembre 2001 les USA font la guerre au terrorisme ou plutôt à ses protecteurs et pourvoyeurs vrais ou supposés, pas seulement en Afghanistan et en Irak où cette guerre s’est littéralement donnée en spectacle, mais plus encore dans l’ombre partout sur la planète. Il n’avait pourtant pas échappé à la Maison Blanche que la pauvreté alourdissait la haine de ceux qui croient voir dans les USA l’unique cause de leurs malheurs. À une solution économique efficace, mais de procédure lente et peu spectaculaire, tel que le plan Marshall après la seconde guerre mondiale, les Américains ont jusqu’à présent préféré les impressionnantes démonstrations de force ou l’invisible mais très imaginable action de leurs puissants services secrets. Les raisons de ce choix ne sont pas très claires. Une des raisons pourrait être celle-ci : Les USA, et beaucoup d’autres pays, ne refusent pas de soulager les pauvres, mais ne savent pas comment faire pour les atteindre. Pour mettre en place un plan Marshall il faudrait des partenaires fiables. Nous touchons à ce qui est peut-être le plus difficile problème posé à tous ceux qui cherchent une solution aux rancœurs que crée la pauvreté dans des régions du monde où maintenant parviennent les media en y générant des sentiments, encore inconnus voilà peu, comme l’envie ou, à l’inverse, l’impression que l’abondance ne peut venir que de Satan. Comment soulager la pauvreté, sans préjudice des responsabilités, et apaiser les rancœurs que la pauvreté soulève aujourd’hui, chez ceux qui en ont réellement besoin sinon par le canal de leurs gouvernements et administrations ? Or, les pauvres et extrêmement pauvres sont gouvernés et administrés par quelques compatriotes, qui semblent tout à la fois préférer la pauvreté aux cadeaux suspects des infidèles ou des réactionnaires et ne voir aucune raison morale de ne pas détourner vers d’autres emplois l’argent qui leur serait envoyé.

|

|||

|

Les économistes le montrent en 2005, on l’a vu, mais c’est encore plus vrai historiquement : Depuis des millénaires, et même encore récemment (XIXe siècle) en Europe Occidentale et aux USA, beaucoup plus récemment encore en Europe Orientale, la pauvreté est l’état normal de l’humanité. Mais la pauvreté se mesure, et se mesure seulement, à l’impossibilité d’avoir ce qui est disponible pour la richesse. On entre de plain pied dans la relativité, puisque, quand rien ou pas grand-chose n’est disponible, tout le monde est nécessairement plus ou moins pauvre, riches compris. La richesse est aussi relative. Des milliers d’années durant, les riches, rares et généralement les maîtres, n’ont jamais possédé que ce qui était disponible. Quoi ? La terre, laquelle invendable et donc incapable d’enrichir au sens du mot aujourd’hui, était seulement possédable, et encore ! à condition de pouvoir la défendre contre conquérants et pillards. Quelques cassettes d’or, d’argent et de gemmes aussi, mais pour acheter quoi dans un monde où il n’y avait pas grand-chose à vendre (produits artisanaux : tissus, métaux forgés, chevaux, bétail, nourriture) ? Les seigneurs, très peu nombreux, ont été, siècle après siècle, à peu près aussi sales, aussi mal chauffés et aussi peu guéris de leurs maux et douleurs que l’étaient leurs sujets pauvres, souvent mieux lotis dans leurs chaumières que dans des tours. La vie fut très longtemps aussi dure en Europe qu’en Chine ou en Inde. Il n’y a pas si longtemps, moins d’un siècle, nos grands parents ou arrière grand parents vivaient pour la plupart pauvrement, voire extrêmement pauvrement. L’apparition de l’industrie, l’expansion de la monnaie et de la banque ont rapidement changé tout cela ; ce sont elles qui ont fait reculer la pauvreté en Europe, quoiqu’au prix d’autres esclavages, qui ne sont pas le sujet ici. De 1820 à 2000, les progrès de l’industrie ont accru de 6 à 9 fois le revenu mondial moyen de l’individu — 25 fois aux USA —. Ce que les progrès de l’agriculture seule n’ont jamais pu faire au cours des siècles, sinon par l’apport efficace de la mécanique agricole, donc de l’industrie. Le revenu personnel continue de croître, mais il est accompagné d’accroissement démographique important. Une nouvelle cause de pauvreté apparaît alors dans des régions du monde où, les mœurs politiques n’ayant guère changé, nous retrouvons le problème laissé en suspens plus haut : Comment faire parvenir aux vrais nécessiteux une aide dont les dominants ne voudront pas si elle est technique, et dont il feront un autre usage, si elle est financière ?

|

|||

|

Voilà quelques mois, un banquier, pas mauvais homme, mais réduit à ce que son traintrain bancaire lui permettait de penser, demanda au frère Michel, l’aîné (Rév. d’Arès 16/1) des Pèlerins d’Arès : « Vous faites dans l’humanitaire, bien sûr ? » Il sous-entendait : Pour vous faire une bonne image publique ? Le frère Michel répondit : « Non. De grands organismes sont cent mille fois mieux pourvus que nous pour l’humanitaire. La Révélation d’Arès nous éveille au besoin d’éliminer le mal en général, pas uniquement le mal social qui est peu de chose à côté de l’agonie de la vie spirituelle. Nous travaillons, d’abord sur nous-mêmes par la pénitence, à la dissolution du malheur humain [œil incompréhensif du banquier]. Pour ce qui est de la charité personnelle, chacun y est tenu, mais dans ce domaine l’affichage et la vantardise ne sont pas un plus : Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ! Quant à la charité institutionnelle et organisée, elle n’a pas apporté de solution finale à la pauvreté ou à l’extrême pauvreté. » Le banquier hoche la tête, dit : « C’est vrai, mais on ne peut rien faire de plus. » Le frère Michel : « En disant ça, vous croyez à la fatalité du malheur. Or, depuis que j’ai reçu La Révélation d’Arès, je ne crois plus à la fatalité du malheur. Le malheur, sujet immense… Passons ! Arrêtons-nous à un seul de ses aspects, pas le moindre : Le malheur est pour une large part sentiment de malheur comme le bonheur est pour une large part sentiment de bonheur. » Le banquier, piquant : « La méthode Coué ? C’est pas sérieux. » Frère Michel : « Dans la vie spirituelle comme dans la vie morale tout commence toujours par une pensée, par des mots. L’important, c’est que ça ne se poursuive pas par des mots comme fait la religion, mais par des actes. Pour nous, Pèlerins d’Arès, l’acte fondamental n’est pas la charité matérielle, mais la pénitence, qui est charité spirituelle. Oui, le pénitent fait don au monde de son refus de faire le mal et de sa volonté d’aimer, pardonner, faire la paix, réfléchir. Ce don est précieux parce qu’il peut se reproduire chez d’autres, ce que ne fait pas le pain donné au pauvre qui, comme disait Jésus, finit dans la fosse d’aisance. Le Jour du créateur (Rév d’Arès 31/8), le Jour où il n’y aura plus ni pauvreté ni richesse [tête du banquier], viendra quand les pénitents auront fait reculer le mal et le malheur dans les cœurs. Les pénitents peuvent ainsi, d’une certaine façon, être des économistes à leur manière [regard vague du banquier]. Vous, vous pensez aux actions humanitaires hypermédiatisées. Vous les croyez seules dignes d’éloges ? Mais non. L’histoire dira que nous ne faisons pas moins que les grands secours matériels. Voyez le blé déchargé par cargos entiers en Somalie, qui souffre d’extrême pauvreté. Ce blé dut récemment être jeté à la mer à Mogadishu ! Pourrissant après des années de stockage, il dégageait une puanteur asphyxiante. Si, au lieu de claironner cette « charité », on avait écouté ceux qui avertissaient que les routes et les transports étant quasi inexistants dans le pays, le blé ne pouvait être camionné jusqu’aux nécessiteux, on aurait évité ce gâchis. Bien sûr, le rejet de milliers de tonnes de blé "humanitaire" pourri à la mer n’a pas été médiatisé. »

|

|||

Ne me donne ni pauvretÉ ni richesse (Bible : Proverbes 30/8), parce que la sagesse est ailleurs. |

Pendant des millénaires, la richesses ayant été rare et très relative et la pauvreté la condition quasi-universelle, cette dernière n’était pas ressentie comme un « scandale », ainsi qu’elle le serait après que les idéologies socialistes, Marx surtout, eurent fondé de nouvelles espérances et un nouvel état d’esprit. Espérances terriblement déçues, on le sait. Parlez-en à un syndicaliste ou à un communiste. Ils détournent le sujet. Ils gagneraient à faire un tour du côté des sources. Longtemps, dans les régions de mentalité biblique, ni la pauvreté ni la richesse n’étaient recommandées. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, parce que la richesse inspire souvent l’orgueil et la vie dissolue et parce que la pauvreté peut inspirer le vol, voire le crime. Aussi, donne-moi juste ma part de pain, de peur que, trop bien nourri, je ne renie le Bien (Proverbes 30/8-9). Ces paroles s’adressent à l’Éternel. On crut longtemps que lui seul décidait du sort pauvre ou riche de chacun, jusqu’à ce que Jésus montre, en Galilée comme à Arès, que, sauf exception, l’homme se donne pauvreté ou richesse lui-même. Bien plus, si l’homme est assez sage pour en décider, il peut choisir entre l’une et l’autre et imprimer à son choix une dynamique positive. Pas sans danger en ce qui concerne la richesse : Plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu (Marc 10/23-25). Les moines et moniales ont cru éviter ce péril en faisant vœu personnel de pauvreté, mais ce n’est pas se moquer que de rappeler que leur pauvreté n’a pas fait reculer la souffrance sur terre, pas plus que leur prière. En dépit de leurs mérites, les fameux « paratonnerres du monde » ont échoué. C’est parce que, en réalité, Jésus n’a jamais émis de jugements de valeur sur la pauvreté ou la richesse. Il eut même des amis riches. Les grands problèmes du monde sont ailleurs. Les pauvres auxquels l’évangile est annoncé sont les pauvres en esprit (Matthieu 5/3), pas forcément démunis des biens terrestres. Les pauvres au sens d’humbles comme dans les Psaumes ou dans Isaïe. Après le retour de Jésus à Arès, ces humbles qui, bien mieux encore que leurs devanciers voient les limites atteintes par l’Histoire, n’attendent plus des initiatives humaines aucun dépassement à moins qu’elles se fondent sur la pénitence. Ils se font une âme (Rév d’Arès 17), l’anoblissent et la fortifient par l’amour, la paix, la liberté et l’intelligence spirituelle et, cherchant d’autres pénitents, travaillent à changer le monde en plantant peu à peu et de proche en proche une forêt d’âmes — C’est le Fond du grand message d’Arès. La Révélation d’Arès nous éloigne de la comparaison manichéenne — le pauvre serait foncièrement bon, le riche foncièrement mauvais —, d’ailleurs empruntée au christianisme vulgaire, faite par le socialisme et le communisme populaires. Pour le socialisme la seule richesse souhaitable n’est conçue que collective — kolkhose, kiboutz, capitalisme d’état —. La Bible, qui ne voit la richesse qu’individuelle, ignore la notion de richesse collective. Avec sagesse. La richesse collective sous l’étoile rouge n’a jamais été que la somme d’une myriade de pauvretés personnelles et s’est finalement avérée non viable, entraînant dans sa mort tout le bloc communiste en 1990. La pauvreté ne semble pas avoir reçu le moindre soulagement de ces terribles remous. C’est un fait, si la pauvreté a reculé et la richesse changé de nature (aujourd’hui richesse en finance), l’idéologie et la politique n’y sont pas pour grand-chose. Seules l’industrie et sa dynamique d’enrichissement l’ont permis. L’industrie n’est pas une entreprise idéologique ou politique, mais notons bien qu’elle est presque aussi fragile, 75 % de ses produits n’étant pas de première nécessité. Elle dépend donc en grande partie d’un marché artificiel. L’industrie dure seulement parce qu’elle travaille beaucoup et innove régulièrement, c’est sa supériorité sur la politique. Seule une solution spirituelle a des chances de triompher définitivement des périls qui planent au-dessus du monde, mais elle repose sur un changement total de conception de l’homme et de la société. On ne peut alors que porter plus d’attention à l’appel de La Révélation d’Arès : Il faut changer le monde (28/7) ! Non changer la pauvreté en richesse, ce qui, du fait de la valeur relative de l’une et de l’autre, n’a pas grande signification. Il faut changer l’intellect en intelligence, le recours à la loi en recours à l’amour, etc. La Révélation d’Arès ne parle pour ainsi dire pas de pauvreté au sens matériel. Le mot pauvreté en est absent. L’adjectif pauvre apparaît dans L’Évangile Donné à Arès, mais pas dans Le Livre. La Révélation d’Arès à sa manière répète la Parole de toujours, à savoir que l’homme doit se préoccuper de ce qu’il a dans le cœur, non dans son compte en banque. On peut être matériellement riche et en même temps bon spirituel au regard du Père. Autrement dit, les biens n’ont rien à voir avec les pauvres et les riches en spiritualité. Et dans la même veillée ceux qui deviendront riches de toute la terre après avoir été dignement pauvres (Rév d’Arès 28/15) s’entendent au sens que Thérèse d’Avila donnait à pauvreté en disant : « L’honneur du pauvre, c’est sa vraie pauvreté, » c.àd. sa pauvreté comme absence de penchant pour Mammon (Luc 16/13). Nous Pèlerins d’Arès disons similairement : le riche en bonté est pauvre en péché. Thérèse d’Avila, carmélite par accident en des temps où les spirituels d’exception n’avaient d’alternatives que la voie que leur offrait l’église ou le bûcher, aurait fait une bon Pèlerin d’Arès.

|

|||

|

On a vu que le pauvre, partie intégrante du fond de commerce politique, la politique ferait exister le pauvre s’il n’existait pas. Ici la pauvreté, quel que soit son niveau de réalité, est nécessairement négative ; sinon la politique ne positiverait pas. Ailleurs la pauvreté devient raisonnablement relative, on l’a vu aussi. Pour l’économie elle est relative aux ressources du lieu. Pour la morale ou la psychologie (selon l’argument), elle est relative à l’idée qu’on s’en fait. Mais pour La Révélation d’Arès elle peut être positive. Pas cette positivité religieuse ou idéologique, qui présente les pauvres comme les élus automatiques du paradis de Dieu ou du paradis socialiste. Une positivité construite avec ce que peut généreusement donner la pauvreté, laquelle est plutôt censée généreusement recevoir. La contradiction contredite en somme, dynamisée par ses antilogies mêmes. Les réalistes du monde disent : « Il y a les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, c’est comme ça, on n’y peut rien. » La Révélation d’Arès, qui elle aussi, du premier au dernier mot, est réaliste, répond : « C’est vrai, mais inique (injuste, 28/18), » et propose de vaincre l’injustice de cette vérité du monde par la justice de l’autre Vérité, qui est que le monde doit changer (28/7). Deux vérités ? Oui, explique frère Michel, témoin de La Révélation d’Arès, parce que la Vérité absolue est encore pour nous aussi invisible qu’une « lourde et longue amarre qui nous attache au Fond, et qui passe dans nos mains très lentement, de sorte que nous n’en voyons que quelques tresses à la fois ; » tresses qui seront les seules vérités accessibles tant que nous n’aurons pas rentré l’amarre entière (Nous Croyons, Nous Ne Croyons Pas, Prologue). Mais nous savons que cette longue amarre, qui nous relie au Bien, est faite de tous les hommes qui redonneront le bonheur au monde, ces heureux qui auront été dignement pauvres — pauvres en toutes valeurs auxquelles le monde attache du prix —, mais qui auront entendu l’appel du dépassement, heureux même s’ils haïssent leur créateur (Rév d’Arès 28/14-18). Comprendre que l’homme actuel, proie de la douleur et de la mort, n’est pas l’homme normal, c’est comprendre que sa condition normale n’est ni la pauvreté ni la richesse, mais une autre condition à exhumer des décombres laissés par Adam (Rév d’Arès 2/1-5). C’est comprendre que la vraie richesse sera d’une autre nature : le bonheur, ainsi comprendre que la richesse et donc la pauvreté, matérielles, ne sont qu’accidentelles, accessoires, sur la longue Voie qui conduit aux fins dernières. Tout cela, La Révélation d’Arès le dit de diverses façons, par exemple en rappelant que contrairement à ce que la culture religieuse affirme, aucune vertu ne se dégage des efforts de certains (prêtres, moines, nonnes), qui font vœu de célibat et de pauvreté en croyant par là s’élever (38/7), mais qu’un être nouveau accède à l’existence — au sens existentialiste — par l’héroïsme spirituel (Rév d’Arès XXXV/4-12). Non l’héroïsme de s’imposer des privations, mais l’héroïsme de qui change sa vie (30/11) et change sa faiblesse en puissance. Ce n’est plus alors la pauvreté en soi qui aide, mais l’absence de souci matériel qui fortifie l’âme. Si la politique se fait l’alliée du pauvre pour s’en faire élire, il y a belle lurette que la même politique combat d’autres pauvres, comme Gandhi. Pour comprendre tout cela il faudrait un long développement, qui n’a pas sa place dans un petit magazine trimestriel. Une pensée du frère Michel le remplacera, synthèse du Pèlerin d’Arès périodique (1978 ou 1979) et d’autres propos prophétiques. En gros: « Ne demandez pas si, pour avoir la vie spirituelle, il faut être riche ou pauvre, croyant ou incroyant. Un riche comme un pauvre, un croyant comme un incroyant, peut être spirituel. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’un des grands objectifs de la vie spirituelle, outre la recherche de la bonté, est de changer le besoin d’avoir en besoin de ne pas avoir. Quiconque acquiert le besoin de ne pas avoir peut avoir des richesses, il les utilisera bien, et s’il est ruiné, il ne perdra ni sa foi ni son ardeur spirituelle. Voyez Job ! (La Bible) » Le frère Michel ajoute parfois : « Je connais des pauvres qui seraient d’horribles riches, égoïstes et cupides. » La pauvreté matérielle n’étant pas en soi une source de vertu, son seul intérêt est d’être pour des hommes d’exception un défi qui les grandit, un choix, spirituel ou philosophique purifiant, mais toujours personnel, un état où « la pauvreté de l’honneur se détache de la pauvreté des loques » (Shakespeare). Sauf chez ces hommes exceptionnels et chez les héros, dont il a été question plus haut, la pauvreté n’a aucune utilité générale, on l’a également vu. Elle est même dommageable à beaucoup qui n’y voient ni ennoblissement ni sagesse et qui ne trouveront pas la vie spirituelle par la privation matérielle ou par ce qu’ils ressentent comme telle. La pauvreté gagnerait donc à disparaître et le monde doit s’employer à sa disparition, mais sans exclure que, pour qu’elle disparaisse, il suffirait parfois que beaucoup disent : « J’étais pauvre, mais l’envie m’a quitté et je me sens, sinon riche, du moins pacifié, et ça me comble. » Nous entendons d’ici rire les rationalistes et les gauchistes grossiers. Ils rient parce qu’ils confondent pauvreté et extrême pauvreté. Or, nous Pèlerins d’Arès, sommes bien d’accord qu’il faut d’urgence réduire l’extrême pauvreté. Elle dégrade l’homme, nuit à sa prospérité en empêchant la créativité et si elle n’est pas toujours souffrance, c’est parce qu’elle semble anesthésier ses victimes. Par là elle prouve sa redoutable force inhibitrice. L’extrême pauvreté est la maladie grave, parfois mortelle, de la pauvreté. Personne ne sait tout à fait pourquoi elle persiste dans certains coins du monde où l’apport de biens matériels par des dons du dehors a été ou reste important. Des hommes de bien finiront bien par trouver la solution. Michel Potay dit Frère Micheltémoin de La Révélation d’Arès, fondateur naturel des Pèlerins d’Arès

|